ビタミンDの効果

ビタミンDはカルシウムのバランスを整えるのを手伝ったり、骨の健康を保つのに働いています。また最近では、免疫力アップ効果やガンや糖尿病、自閉症、妊娠しやすい体作りなどに有効かもしれないという報告もされるようになってきています。

ビタミンDの種類

ビタミンDにはD2~D7の6種類があります。ビタミンD1は発見された後で不純物であったことがわかったため、存在しません。

人にとって重要なビタミンDはD2とD3の2つです。D2とD3の働きは同じといわれていますが、最近ではビタミンD3の方がD2よりも2倍働きが強いとする意見もあります。

ビタミンDを得る方法

人がビタミンDを得るには2つの方法があります。食べ物から摂る方法と、日光を浴びて紫外線にビタミンDをつくってもらう方法です。

食べ物由来のビタミンDは、ビタミンD2が植物由来、ビタミンD3が動物由来です。

ビタミンD3とビタミンD2になるためには、紫外線が必要です

- ビタミンD3

- 動物性食品(魚肉、肝臓、鶏卵など)、人の皮ふに含まれる

- ビタミンD2

- 植物性食品(天日干しシイタケ、きのこ、海藻類など)に含まれる

いちばんの働き者活性型ビタミンDができるまで

食品から摂ったり、皮ふでつくられたビタミンDは、肝臓や腎臓でいちばんの働き者、活性型ビタミンDに変換されます。

ビタミンD3

人にとってビタミンDのいちばん大きな供給源は、皮ふにある7-デヒドロコレステロール(プロビタミンD3)です。日光に当たることによって、いちばんの働き者「活性型ビタミンD3」に変わることのできるビタミンD3に変わっていきます。

紫外線(UV-B)が当たってビタミンD3ができるまで

1.皮ふに紫外線(UV-B)が当たってプレビタミンD3になる

2.体温によってビタミンD3に変わる

3.できたビタミンD3は、タンパク質(ビタミンD結合タンパク質)によって肝臓に運ばれていきます。

紫外線とビタミンD

ビタミンD3をつくってくれる紫外線。紫外線の中のUV-B(280~315nm)と呼ばれる光がつくってくれます。UV-Bは、日焼けの原因になる光です。そしてUV-Bのうち、300nm付近でいちばんたくさんビタミンD3がつくられます。

UV-Bは服やガラスを通れません。ですので、いつも屋内で過ごしたり、外出するときに必ず日焼け止めを塗る人は、いつもビタミンD不足になっているおそれがあります。

紫外線(特にUV-A)が皮ふに悪いということも常識となっていますが、日光をおそれすぎずにビタミンD3をつくることのバランスを考えながら生活することが大切です。

どのくらい日光に当たるとどのくらいのビタミンDができるの?

それでは、どのくらい日光に当たるとどのくらいのビタミンDができるのでしょうか?

東京都内で夏に直射日光を30分浴びると、700~800IUのビタミンDが体内につくられるといわれています(肌の露出度10%)。

季節と緯度とビタミンD

紫外線は季節によって届く量が違います。その結果、季節によって体内でつくられるビタミンD量も違ってきます。

北半球の緯度の高い地域では、冬季にはオゾン層で紫外線が吸収されてしまうため、私たちまで届く紫外線の量が少なくなります。そのため、冬に夏と同じ時間だけ日光を浴びても、皮ふでつくられるビタミンD3は期待できません。

日積算UV-B量の月平均値(単位 kJ/m²)

| 観測地:つくば |

1月 |

2月 |

3月 |

4月 |

5月 |

6月 |

7月 |

8月 |

9月 |

10月 |

11月 |

12月 |

年平均値 |

参照値

(1994-2008年) |

5.37 |

8.11 |

11.64 |

16.36 |

19.63 |

19.83 |

23.56 |

23.14 |

16.51 |

11.01 |

6.72 |

4.80 |

13.89 |

標準偏差

(1994-2008年) |

0.44 |

0.91 |

0.84 |

1.35 |

1.33 |

2.24 |

4.25 |

2.73 |

1.44 |

0.87 |

0.47 |

0.38 |

0.82 |

| 2021年 |

5.91 |

10.01 |

13.57 |

19.88 |

20.32 |

23.68 |

24.11 |

24.91 |

16.08 |

12.26 |

7.59 |

5.17 |

15.29 |

| 2020年 |

4.95 |

8.65 |

11.92 |

17.52 |

22.07 |

23.14 |

17.99 |

31.75 |

17.25 |

10.54 |

7.48 |

5.02 |

14.86 |

気象庁から発表されている茨城県つくばのUV-B観測値です。7月と8月が圧倒的に多く、冬は夏の1/4~1/5くらいしか届いていないことがわかります。

※参照値は世界平均のオゾン量の減少傾向が止まり、オゾン量が少ない状態で安定していた期間(1994~2008年)の平均的なUV-B量の状況を示します。

引用:気象庁HP https://www.data.jma.go.jp/gmd/env/uvhp/uvb_monthave_tsu.html

ビタミンDの働き

ビタミンDの主な働きは以下の通りです。ビタミンDは、カルシウムとリンの吸収を促進し骨を丈夫にしたり、遺伝子の働きを調節したりしています。

ビタミンDの主な働きは以下の通りです。ビタミンDは、カルシウムとリンの吸収を促進し骨を丈夫にしたり、遺伝子の働きを調節したりしています。

- カルシウムとリンの吸収促進

- 骨の形成と成長促進

- 遺伝子の働きを調節

- 筋肉を動かすための神経伝達

- 細胞の成長と分化

- 免疫の正常な働き

- 糖尿病予防(インスリン分泌)

- 発がんの抑制

ビタミンD不足の症状

ビタミンDが不足すると次の症状が出ます。

ビタミンDが不足すると次の症状が出ます。

また、他のビタミンD不足の症状として、以下のことも研究されています。

- 糖尿病

- 動脈硬化

- 免疫力低下

- 自閉症

- うつ

- 花粉症

- がん

- 認知症

- 不妊

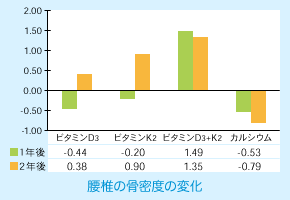

骨とビタミンD

ビタミンDは骨を丈夫にしてくれます。

ビタミンDは骨を丈夫にしてくれます。

ビタミンDには、カルシウムの利用を高めるという働きがあります。腸や骨でのカルシウムの動きにかかわって、血液中のカルシウムやリンを一定に保ってくれています。

ビタミンDが不足すると、体内のカルシウムの動きが乱れてしまい、子供ではくる病、大人では骨粗鬆症などの骨の病気を起こしやすくなります。

骨とは何か?

ご存知でしたか?私たちの体の中には大小206本の骨があります。何のために骨があるのでしょう。

- 体を支える

- 体を動かす

- 内臓や脳を守る

- カルシウムを貯蔵し、血液中のカルシウムを一定に保つ

- 血液を作る

ふだんあまり考えることのない骨の働きですが、こんな大切な役割をしてくれています。健康な骨のためには、不足しがちなビタミンDに加え、カルシウム・マグネシウム・ビタミンK・タンパク質も必要です。適度な運動をすることも効果的です。

高齢社会とビタミンD

高齢社会を迎えている日本。「ピンピンコロリ」はみんなの願いです。高齢になっても、その最期の日まで自分の足で歩いて好きなところに出掛けたいですね。

血中のビタミンD(血清25(OH)D )濃度は高齢者の筋力低下や転倒と関連があるともいわれています。

参考:サルコペニアとの関連の研究(国立長寿医療研究センター)

脳のトラブルとビタミンD

脳の中でもビタミンD3を働き者の活性型ビタミンD3に変えることができます。そしてその活性型ビタミンD3は脳の中で神経細胞の保護や増殖・分化の調節を行っていることがわかってきています。

脳の中でもビタミンD3を働き者の活性型ビタミンD3に変えることができます。そしてその活性型ビタミンD3は脳の中で神経細胞の保護や増殖・分化の調節を行っていることがわかってきています。

このため、ビタミンD3は行動、精神のトラブルへの対応が期待されています。

免疫機能調節 感染症とビタミンD

ビタミンDは免疫を強化する可能性が示唆されています。

寒い冬がやってくると新聞をにぎわすものにインフルエンザがありますが、ビタミンD3(1200 IU/日)摂取で、季節性インフルエンザAの罹患率が下がったという報告があります1)。

【オーソモレキュラー的・感染症への対策】PDFファイル

【オーソモレキュラー的・感染症への対策】PDFファイル

糖尿病とビタミンD

糖尿病はいまや世界規模の問題となっています。厚生労働省の国民・栄養調査(2019年)によると、糖尿病が強く疑われると判定されたのは男性の19.7%、女性の10.8%で約2000万人以上という推計されています。

糖尿病とビタミンDの関係が報告されています。

- 糖尿病血中ビタミンD濃度が高い群は、低い群と比べてⅡ型糖尿病のリスクが64%低いことが報告されています。

Pittas AG et al : J Climn Endocrinol Metab 2007;92:2017-29

- フィンランド乳幼児10,000人を対象の研究において、ビタミンD(2000IU/日)摂取によりⅠ型糖尿病発症リスクを88%抑制できたとの報告です。

Hypponen E et al: Lancet 2001;358, 1500-3

厚生労働省の国民健康・栄養調査(H19)によれば、糖尿病が強く疑われる人は約890万人、糖尿病の可能性が否定できない人は約1,320万人、合わせて約2,210万人と推定されています。

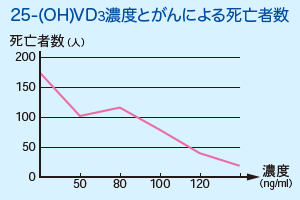

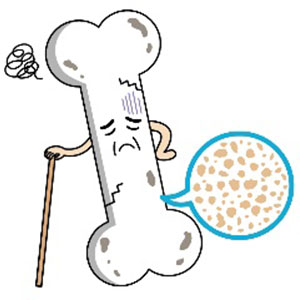

がんと関係するビタミンD

がんとビタミンDの関係を示す報告もたくさん出てきています。

がんとビタミンDの関係を示す報告もたくさん出てきています。

表は、がんでお亡くなりになった方の数と、血中ビタミンD濃度(25(OH)D)の関係を表したものです2)。

妊娠しやすい体作りを助けるビタミンD

ビタミンDは、妊娠の成立に大きく関わっていることが、明らかになってきています。

ビタミンDは子宮内膜の環境を整えるために、着床に必要である

ビタミンDは子宮内膜の環境を整えるために、着床に必要である

Hum Reprod 2012; 27: 3015- ビタミンD濃度は子宮内膜の着床環境に関与している

Fertility and Sterility November 23, 2013

- 40代ではビタミンD濃度が低い女性ほど卵子の減少が早い

Fertil Steril 2012; 98: 228

- PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)の女性はそうでない女性に比べてビタミンD不足が多く、

ビタミンDを補充することで排卵率が改善される Clinical Endocrinology 2012; 77: 343

- 血中のビタミンD欠乏は体外受精での低い着床率や妊娠率に関連する

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism August 14, 2014

- 体内のビタミンD濃度が正常な女性は、不足している女性より体外受精の妊娠率が上昇していた Fertil Steril February 2014 Volume 101, Issue 2, Pages 447-452

- ビタミンD不足は初期流産のリスク上昇と関連する

American Journal of Clinical Nutrition July 15, 2015.

- 習慣性流産の女性はビタミンD欠乏が多く、免疫異常のリスクも高い

Hum. Reprod. (2014) 29(2): 208-219.

- ビタミンD欠乏の男性の精子は、精子運動率や前進精子運動率、正常精子形態率が低い

Hum. Reprod. (2011)

また、妊娠中にビタミンDを十分に摂取することで、こどもが小児ぜんそくにかかるリスクが大きく低下することもわかっています。American Journal of Clinical Nutrition March 22,2007

ビタミンDに期待される臨床応用

ビタミンDは臨床医療において以下の分野への応用が期待されています。

- 乾癬(ビタミンAとともに)

- がん

- 骨粗しょう症

- 免疫機能の正常化

- 花粉症など各種アレルギー

- 糖尿病

- うつ病(特に季節性うつ)、統合失調症

- 自閉症

- 高齢者のフレイル・サルコペニア・認知症予防

- アルツハイマーとの関わり

ビタミンDを多く含む食品(1食当たり使用量と含有量/1μg=40IUで計算)

ビタミンDを多く含む食品としては、サケ、マスなどの魚介類に多く存在します。

きくらげなどのきのこ類にも含まれますが、穀類や野菜には含まれておらず、肉類にもそんなに多くはありません。

| 食品 |

焼き鮭 |

うなぎ蒲焼 |

さば水煮缶 |

しらす干し |

鶏卵 |

|

|

|

|

|

1食当たり

使用量 |

大きめ

1切れ

(100g) |

1/2尾分

(80g) |

1缶

(固形物

120g) |

30g |

M1個

(50g) |

| 含有量 |

38.0μg

(1520 IU) |

15.2μg

(608 IU) |

13.2μg

(528 IU) |

18.3μg

(732 IU) |

1.0μg

(40 IU) |

日本人のビタミンD摂取上限と平均ビタミンD摂取量について

日本人の食事摂取基準2020年版では、1日の摂取の目安量が、18歳以上の男女ともに8.5㎍(マイクログラム)、耐容上限量は成人(身体活動レベル:ふつう)で100㎍と設定されています。これまで公表されたビタミンDのリスク評価では、大部分の健康な人にとって安全な1日のVD3摂取量は、250μg(10000 IU)としている報告もあります3)。

令和元年国民栄養調査(厚生労働省)によれば、ビタミンD摂取量は成人では平均摂取量6.9㎍(276IU)となっています。

※米国での耐容上限量の改定とともに、日本でも食事摂取基準の見直しが行われました。

2015年版 5.5㎍→2020年版8.5㎍

設定の詳細については、こちらを参照:日本人の食事摂取基準2020年版(P178~ビタミンDについて記載)

ビタミンD摂取上限について

かつて欧米でビタミンD強化食品が多かった時代に、特発性高Ca血症と関連する病気が増えたそうです。

ビタミンDに関しては、皮膚でつくられるビタミンD量と食べ物から摂るビタミンD量を足した量で毒性が無いことが重要となります。

しかし、従来規定されていた摂取上限では、本来ビタミンDが持つ多くの有益な作用が得られないことが指摘されてきています。

ビタミンD3を1日250μg6ヶ月間の摂取でも安全であることなども報告されていますので、その量について見直しが進められているところです。

もしかしてビタミンD不足?

ビタミンD欠乏症は、世界中で約半数の人に認められ、その率は上昇傾向にあるといわれます。その理由としては、以下のことが考えられています。

- 野外での活動性の低下

- 大気汚染

- UVカット製品の使用

- 人口の高緯度傾向

ビタミンDは足りていますか?

該当する項目をチェックしてみましょう。チェックがついた方は血液検査にてビタミンDを測ってみるといいかもしれません。

|

インフルエンザを予防したい |

|

骨粗しょう症を予防したい |

|

花粉症が気になる |

|

うつ病、統合失調症である |

|

がんの予防や治療 |

|

自閉症、発達障害である |

|

血糖コントロールが不良 |

|

アルツハイマー、パーキンソンが気になる |

【参考・引用文献】

1)Urashima M, Segawa T, Okazaki M, et al. Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren. Am J Clin Nutr 2010;91:1255-60.

2)D.Michael Freedman,et al.Prospective Study of Serum Vitamin D and Cancer Mortality in the United States.J Natl Cancer Inst 2007;99;1594-602.

3)John N Hathcock,et al. Risk assessment for vitamin D. Am J Clin Nutr 85, 6-18, 2007

トコトリエノールはパーム油をはじめとした食用油や、米ぬか、大麦、小麦胚芽、ライ麦などの食品に含まれます。

トコトリエノールはパーム油をはじめとした食用油や、米ぬか、大麦、小麦胚芽、ライ麦などの食品に含まれます。 ナイアシン欠乏症としては、ペラグラが有名です。ナイアシン不足の症状としては次のようなものが挙げられます。

ナイアシン欠乏症としては、ペラグラが有名です。ナイアシン不足の症状としては次のようなものが挙げられます。

ビタミンDの主な働きは以下の通りです。ビタミンDは、カルシウムとリンの吸収を促進し骨を丈夫にしたり、遺伝子の働きを調節したりしています。

ビタミンDの主な働きは以下の通りです。ビタミンDは、カルシウムとリンの吸収を促進し骨を丈夫にしたり、遺伝子の働きを調節したりしています。 ビタミンDが不足すると次の症状が出ます。

ビタミンDが不足すると次の症状が出ます。 ビタミンDは骨を丈夫にしてくれます。

ビタミンDは骨を丈夫にしてくれます。 脳の中でもビタミンD3を働き者の活性型ビタミンD3に変えることができます。そしてその活性型ビタミンD3は脳の中で神経細胞の保護や増殖・分化の調節を行っていることがわかってきています。

脳の中でもビタミンD3を働き者の活性型ビタミンD3に変えることができます。そしてその活性型ビタミンD3は脳の中で神経細胞の保護や増殖・分化の調節を行っていることがわかってきています。 【オーソモレキュラー的・感染症への対策】PDFファイル

【オーソモレキュラー的・感染症への対策】PDFファイル がんとビタミンDの関係を示す報告もたくさん出てきています。

がんとビタミンDの関係を示す報告もたくさん出てきています。 ビタミンDは子宮内膜の環境を整えるために、着床に必要である

ビタミンDは子宮内膜の環境を整えるために、着床に必要である

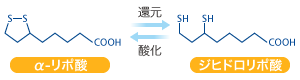

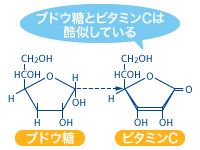

自然界ではビタミンCのそばには必ずビタミンPが存在します。

自然界ではビタミンCのそばには必ずビタミンPが存在します。

ビタミンKは、1929年にデンマークのH.Damがニワトリの実験をしていたときに偶然発見された 、油脂に溶けるビタミンです(脂溶性ビタミン)。

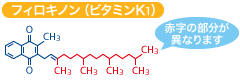

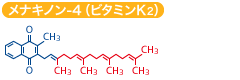

ビタミンKは、1929年にデンマークのH.Damがニワトリの実験をしていたときに偶然発見された 、油脂に溶けるビタミンです(脂溶性ビタミン)。 天然のビタミンKには2種類あります。植物でつくられるビタミンK1(フィロキノン)と、細菌や動物体でつくられるビタミンK2(メナキノン)です。

天然のビタミンKには2種類あります。植物でつくられるビタミンK1(フィロキノン)と、細菌や動物体でつくられるビタミンK2(メナキノン)です。

ほうれん草、ブロッコリー、キャベツ、トマト、海藻類などに含まれます。

ほうれん草、ブロッコリー、キャベツ、トマト、海藻類などに含まれます。

主に微生物がつくります。チーズなど動物性食品に含まれます。

主に微生物がつくります。チーズなど動物性食品に含まれます。

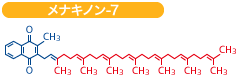

メナキノンの中でも骨粗しょう症への期待が高まるメナキノン-7。納豆に含まれます。

メナキノンの中でも骨粗しょう症への期待が高まるメナキノン-7。納豆に含まれます。 食べ物の中にあぶらに溶けて存在するビタミンKは、食べた後からだの中で加工をうけて小腸の上の方で吸収されます。

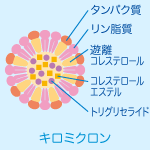

食べ物の中にあぶらに溶けて存在するビタミンKは、食べた後からだの中で加工をうけて小腸の上の方で吸収されます。 ビタミンKを摂るときは、運んでくれるタンパク質のボール(キロミクロン)をつくるタンパク質をしっかりと、またあぶらと一緒に摂りましょう。

ビタミンKを摂るときは、運んでくれるタンパク質のボール(キロミクロン)をつくるタンパク質をしっかりと、またあぶらと一緒に摂りましょう。 赤ちゃん

赤ちゃん 抗生物質を長期間飲んでいる人

抗生物質を長期間飲んでいる人 胆道閉鎖、肝不全の方

胆道閉鎖、肝不全の方 納豆菌由来のビタミンK(ビタミンK2-7)をとった場合、骨粗しょう症の予防に役立つことが期待されています。

納豆菌由来のビタミンK(ビタミンK2-7)をとった場合、骨粗しょう症の予防に役立つことが期待されています。

ビタミンEは食べた後、タンパク質のボール(キロミクロン)に吸収されて運ばれていきます。このときタンパク質不足だと、このボールがつくれずにせっかく摂ったビタミンEが無駄になってしまうおそれが出ます。

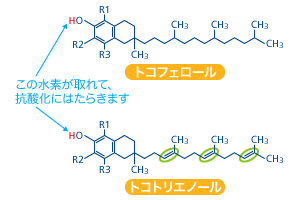

ビタミンEは食べた後、タンパク質のボール(キロミクロン)に吸収されて運ばれていきます。このときタンパク質不足だと、このボールがつくれずにせっかく摂ったビタミンEが無駄になってしまうおそれが出ます。 炭素同士の結合が二重になっているかどうかがトコフェロールとトコトリエノールの差です。

炭素同士の結合が二重になっているかどうかがトコフェロールとトコトリエノールの差です。

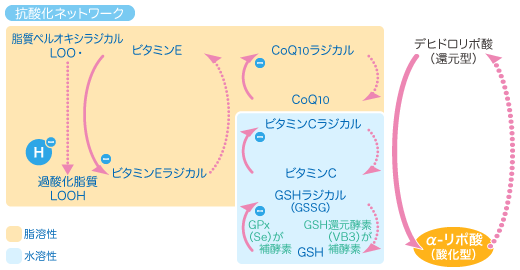

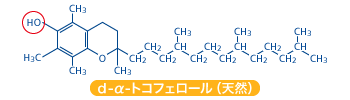

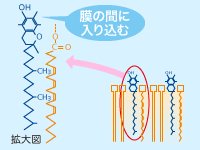

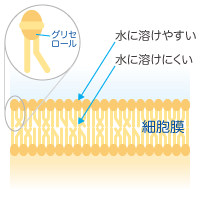

ビタミンEは脂質に溶けるので、細胞膜の脂質(不飽和脂肪酸)の部分に入り込んで細胞膜を守ると考えられています。

ビタミンEは脂質に溶けるので、細胞膜の脂質(不飽和脂肪酸)の部分に入り込んで細胞膜を守ると考えられています。 私たちのからだは60兆個の細胞からできています。また、人のからだは60%が水分です。その水の中で細胞が細胞としての形と働きを保つために、一つひとつの細胞はあぶらとタンパク質でできた細胞膜で仕切られています。

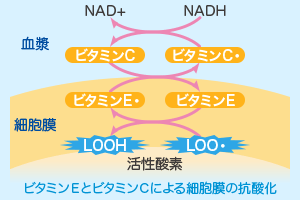

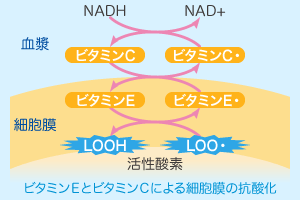

私たちのからだは60兆個の細胞からできています。また、人のからだは60%が水分です。その水の中で細胞が細胞としての形と働きを保つために、一つひとつの細胞はあぶらとタンパク質でできた細胞膜で仕切られています。 ビタミンEはビタミンCを一緒に摂ることで、相乗効果が得られます。

ビタミンEはビタミンCを一緒に摂ることで、相乗効果が得られます。

私たちのからだはビタミンCをどのくらい吸収できるのでしょうか。

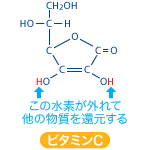

私たちのからだはビタミンCをどのくらい吸収できるのでしょうか。 ビタミンCはからだのサビ取り(抗酸化)に働いてくれています。

ビタミンCはからだのサビ取り(抗酸化)に働いてくれています。 ビタミンEはビタミンCを一緒に摂ることで相乗効果が得られます。

ビタミンEはビタミンCを一緒に摂ることで相乗効果が得られます。

なにかと忙しい現代社会。ストレス解消法を持つことが大切です。そしてストレス解消の栄養素としてはビタミンCが役立ちます。

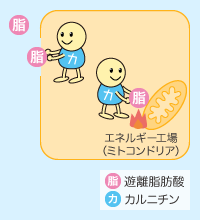

なにかと忙しい現代社会。ストレス解消法を持つことが大切です。そしてストレス解消の栄養素としてはビタミンCが役立ちます。 正しいダイエットでは、筋肉を落とさずに余分な脂肪を燃やすことが重要です。そして余分な脂肪を燃やすためには、カルニチンというアミノ酸の親戚(アミノ酸誘導体)が必要になります。

正しいダイエットでは、筋肉を落とさずに余分な脂肪を燃やすことが重要です。そして余分な脂肪を燃やすためには、カルニチンというアミノ酸の親戚(アミノ酸誘導体)が必要になります。

がん治療のひとつとして高濃度ビタミンC点滴療法が注目されています。

がん治療のひとつとして高濃度ビタミンC点滴療法が注目されています。

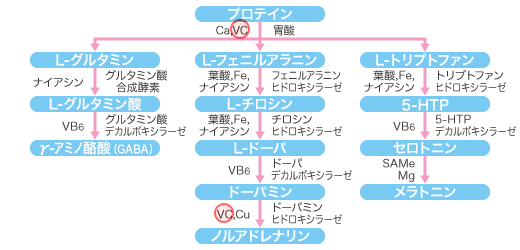

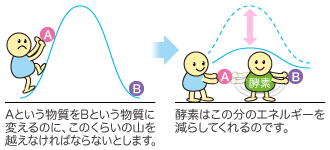

人のからだの中はいろんな化学反応が起こることで成り立っています。その反応の起こるエネルギーを減らして、スムーズに反応できるようにしてくれているのが酵素です。

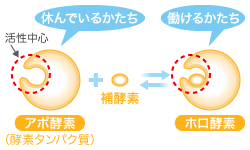

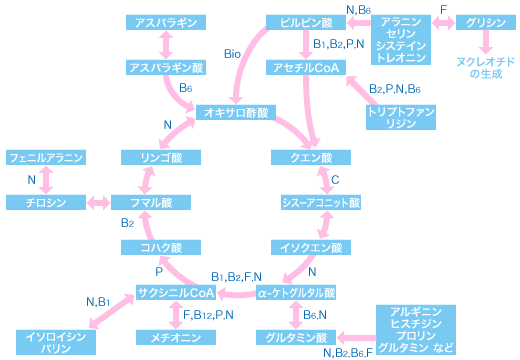

人のからだの中はいろんな化学反応が起こることで成り立っています。その反応の起こるエネルギーを減らして、スムーズに反応できるようにしてくれているのが酵素です。 定義は本によってまちまちですが、この非タンパク性のものを補酵素や補因子、もしくは補欠分子族とよび、ミネラルそのものであったり、ビタミンなどが含まれたりします。また、タンパク質部分をアポ酵素、補酵素が結合した活性型をホロ酵素とよびます。

定義は本によってまちまちですが、この非タンパク性のものを補酵素や補因子、もしくは補欠分子族とよび、ミネラルそのものであったり、ビタミンなどが含まれたりします。また、タンパク質部分をアポ酵素、補酵素が結合した活性型をホロ酵素とよびます。

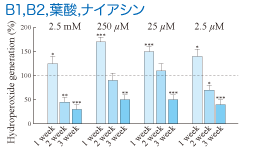

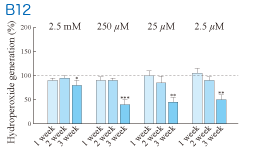

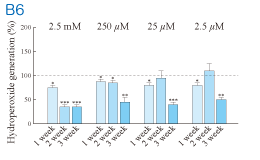

1.B1、B2、葉酸、ナイアシンは過酸化脂質の生成を促進し、その後の反応を抑制

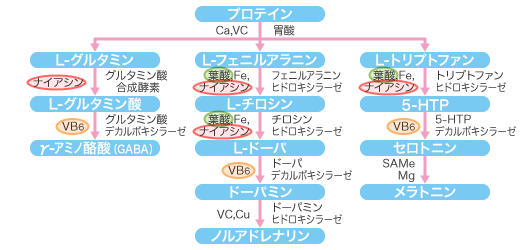

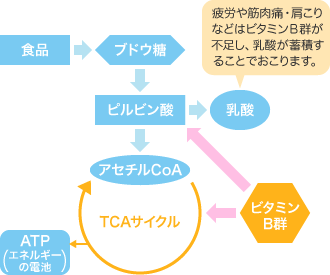

1.B1、B2、葉酸、ナイアシンは過酸化脂質の生成を促進し、その後の反応を抑制 ビタミンB群は健やかな心に抜群の効果を発揮します。

ビタミンB群は健やかな心に抜群の効果を発揮します。